Dell'annerire la pipa

This is a subtitle for your new post

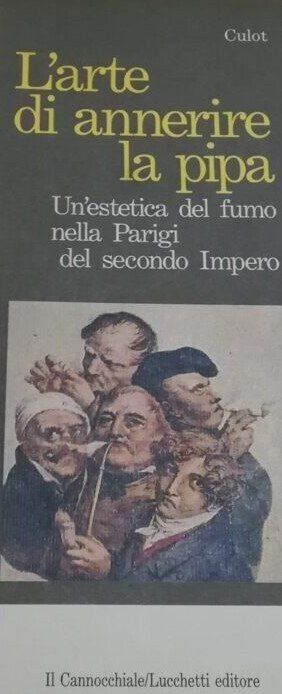

L’arte di annerire la pipa.

un'estetica del fumo nella Parigi del secondo Impero

di Culot

Lucchetti Editore - Il Cannocchiale (1991)

“L’uomo è l’animale che fuma” Il signor Cabons (personaggio di Culot)

A Parigi gli anni del secondo Impero sono stati un’epoca d’oro per la pipa, fatto di costume e di notevole rilevanza sociale. Ed erano proprio le pipe di gesso (meglio, un’argilla biancastra ottenuta da una fusione di caolino e sabbia silicea) a dominare, per la praticità d’uso e il prezzo modesto: l’enorme diffusione è provata dal fatto che le sole fabbriche Fiollet e Dumereil arrivarono a impiegare 1300 operai e a sfornare un milione di pezzi l’anno. Inoltre – osserva Buttafava – la pipa rappresentava qualcosa di più di un semplice arnese di genere voluttuario, era un veicolo d’opinione. A seconda del fornello, della sua “testa” (del fregio, del simbolo, soprattutto del volto del personaggio che vi era raffigurato – la Gambier giunse a proporre decine di modelli, da Napoleone a Garibaldi, da Victor Hugo a Zola,) la pipa diventava una specie di distintivo, un contrassegno con cui manifestare il proprio modo di pensare, l’adesione a un movimento o a un partito. Nello stesso tempo sanciva la popolarità di un personaggio: di un uomo politico o un artista poteva dirsi famoso quando diventava una “testa di pipa”.

Da considerare poi il fenomeno del “culottage”. Ingromaggio, imbrunimento, annerimento rendono solo approssimativamente il termine francese. “Culotter une pipe” equivaleva sì, a rodare il focolaio, a formarvi la crosta per fumare meglio; ma equivaleva anche a far sì che il cannello il e il fornello –grazie a una sapiente tecnica fumatoria, a un’infinita pazienza e a certi accorgimenti –assumessero progressivamente una tinta giallina, arancione, bruno-rossiccia, marrone e infine nera: ossia che acquistassero una serie di tonalità e un “effetto d’ebano” che valorizzassero la linea o che impreziosissero il fregio o la scultura della testa. Per esempio, nel caso di un volto barbuto, si poteva ottenere che la barba divenisse bionda, o castana o corvina e che il resto del viso rimanesse color avorio. Il “culottage” era dunque un’operazione per raffinati, un’attività “estetica”, un’arte; ed era un’arte che oltre a coinvolgere una folla di praticanti, aveva i suoi patiti e i suoi circoli, le sue gare e i suoi campioni. Aveva anche i “culotteurs” a pagamento, veri professionisti che offrivano i loro servizi a fumatori frettolosi o impazienti. Una pipa da un soldo, se ben annerita, si vendeva a venti soldi. Si legge, in una pubblicazione del 1852, che i militari facevano concorrenza agli ingrommatori di professione.: “Quando un commerciante esperto riceve una pipa di un certo valore, la manda in un corpo di guardia dove, grazie ai soldati che si succedono a fare la sentinella, fumandola uno dopo l’altro, la pipa raddoppia il suo valore”. Il mestiere morì quando un tizio intraprendente avviò su base industriale un processo di macerazione in un decotto di tabacco in grado di ingrommare le pipe.

Culot (autore ignoto) ci fornisce un delizioso quadretto della Parigi dell’epoca, felice regno del tabacco in cui Napoleone III, che accende cinquanta sigarette al giorno senza contare i sigari ne è l’angusto esempio. E’ vero che, in pubblico, il sigaro è l’emblema della nobiltà, della borghesia, mentre la pipa è il distintivo degli operai e degli artisti, ma in casa anche i borghesi si dilettano con la pipa; ed è anzi soprattutto per loro che si moltiplicano i modelli e gli accessori, anche le “stravaganze” (pipe “igieniche”, “ a doppio fornello”, “ a decimetro”, “ a bussola”, “a pugnale” e così via). In fatto di borse per il tabacco, poi, si va da quelle di panno o tela, amorosamente cifrate da mogli e figlie, a quelle sfarzose o pacchiane dei bellimbusti (tutte ricoperte di perle, di ricami, di dorature), da quelle semplici e funzionali di incerata a quelle provocatorie di “gozzo di pellicano”, “di pelle di porcospino”, di “pericardio di bue”: e peccato che Culot ometta quelle “di scroto di toro da combattimento”, forse usate solo in Spagna.

Riproduzione parziale dell’articolo di Paolo Guidi da “Smoking” Dicembre 1991.