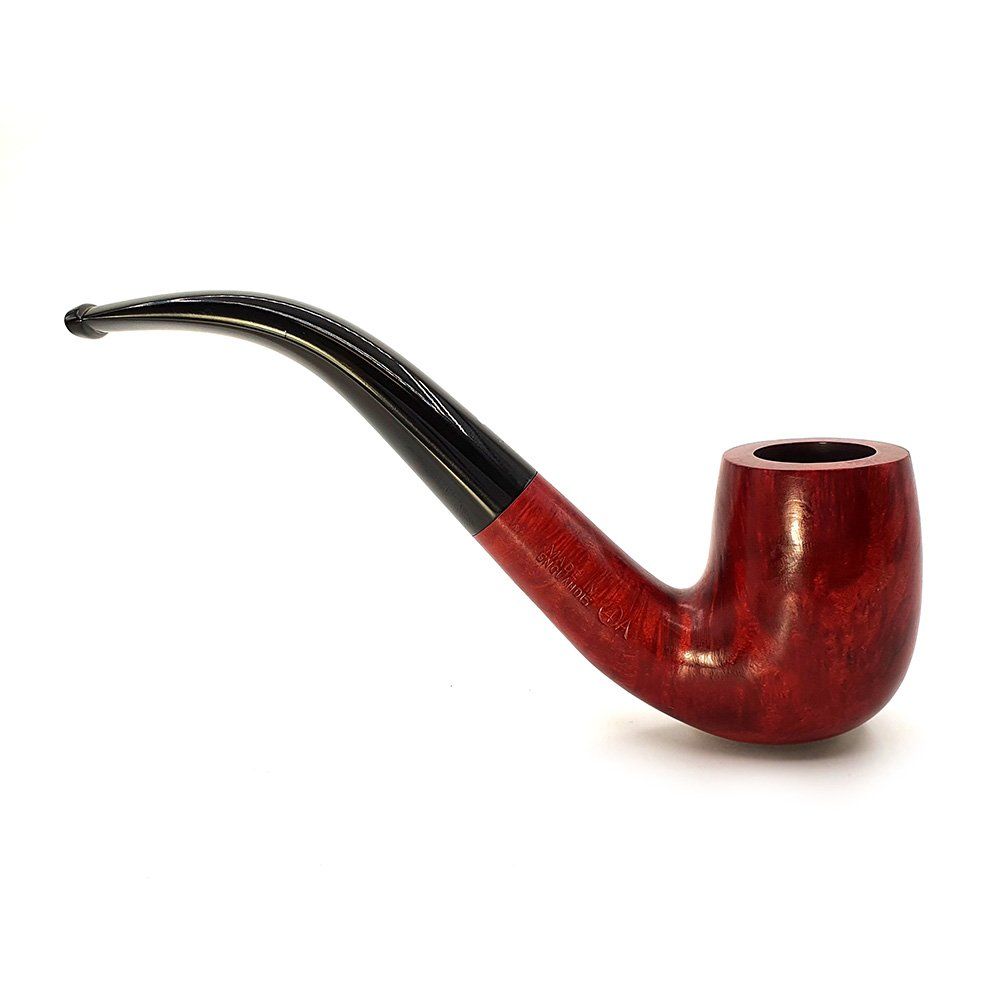

Il bocchino della pipa 2

This is a subtitle for your new post

IL BOCCHINO

A parte le pipe di gesso – che normalmente si presentano in pezzo unico con il bocchino – e quelle di terracotta – che montano un rametto di marasca forato e leggermente ricurvo – il campo della nostra indagine rimane circoscritto all’ebanite, al metacrilato (o plexiglass), al corno e all’ambra.

L’ebanite è una para vulcanizzata, una mescolanza di gomma e zolfo, scoperta in Inghilterra nel 1878 e perfezionata poi da chimici tedeschi. Il bocchino di ebanite è senz’altro il più frequente. Presenta caratteristiche di morbidezza e facile adattabilità alla dentatura, con conseguente migliore stabilità in bocca. Intuibili controindicazioni sono una durata più limitata ed una predisposizione alla perdita della lucentezza naturale, per ovviare alla quale è necessaria una frequente manutenzione.

Per il bocchino in metacrilato potremmo semplicemente invertire il discorso fatto a proposito dell’ebanite. Pro: eterna lucentezza, inutilità della manutenzione esterna, maggiore resistenza alla corrosione dentale grazie alla sua durezza. Contro: minore adattabilità alla dentatura, maggiore “freddezza” nel contatto orale, minore stabilità in bocca e, nel novanta per cento dei casi, maggiore spessore a causa della difficoltà di lavorazione.

Il bocchino in corno è ormai un’autentica rarità. Molto usato nel secolo scorso, prima della scoperta dell’ebanite – e a maggior ragione del metacrilato – è oggi caduto praticamente in disuso a causa della sua naturale porosità e quindi impregnabilità agli umori residui del fumo e non solo.

Al bocchino in ambra abbiamo riservato il posto di re dei bocchini. È infatti un autentico gioiello, presentando le caratteristiche della bellezza e della rarità. Non a caso vediamo i bocchini in ambra montati quasi esclusivamente sulle costosissime pipe di schiuma, e nemmeno su tutte. Come ogni cosa bella e preziosa al tempo stesso è estremamente fragile e delicato, necessitando di particolare manutenzione a causa del suo rifiuto congenito ai comuni solventi chimici. L’ambra è una resina fossile costituita da carbonio, idrogeno e ossigeno. Non è un composto chimico ben definito e contiene quantità variabili di acido succinico sulla cui presenza si basa la distinzione dalle altre numerose resine fossili. Ha un peso specifico di poco superiore a quello dell’acqua (1,05-1,10); durezza bassa (2,5-3); temperatura di fusione 350°; colore variabile: giallo chiaro, giallo scuro tendente al rosso o al bruno, raramente azzurro e verde; alcune varietà presentano notevole fluorescenza per cui il colore, che è giallo a luce trasmessa, appare azzurro o verde per riflessione. Il valore venale dipende dal colore e dalla trasparenza.

Vi sono bocchini a sezione rotonda, quadrata, rettangolare, ovale; tuttavia, la prima distinzione che dobbiamo fare è quella del bocchino a perno, potremmo dire quello normale, e del bocchino a floc o “ad innesto” o “army mounted”. Questo sistema, se pure esteticamente meno gradito di quello a perno, è senz’altro più solido: infatti la pipa risulta più resistente alle sollecitazioni e consente l’ estrazione dell’imboccatura anche a pipa accesa. Unico inconveniente è che il sistema di incastro deve essere estremamente preciso, pena la facile caduta della testa.

Un’altra divisione imprescindibile è quella fra bocchino liscio e bocchino a sella. Qui il primo va a scemare dolcemente verso il dente, mentre il secondo presenta uno sbalzo improvviso. E’ la distinzione che c’è fra le forme classiche “Liverpool” e “Lovat”.

Anche il dente del bocchino può presentarsi più stretto o più largo: il secondo ha più superficie e si tiene meglio fra i denti. Così come il foro di uscita del fumo può essere tondo o svasato. Il secondo ha minore concentrazione su un punto e quindi irriterà meno lingua e palato.

Infine, per gli interventi più semplici, si può accennare al perno del bocchino: se “forza”, basta lubrificarlo con la grafite di una matita. Se invece “balla”, il procedimento è un po’ più complicato: lo si ammorbidisce con il calore (acqua bollente o rapido passaggio di una fiammella), lo si preme (in verticale) in modo che si allarghi alla misura voluta, lo si immerge subito in acqua fredda per “fermarlo” a quel calibro.