La pipa chioggiotta

This is a subtitle for your new post

LA PIPA CHIOGGIOTTA

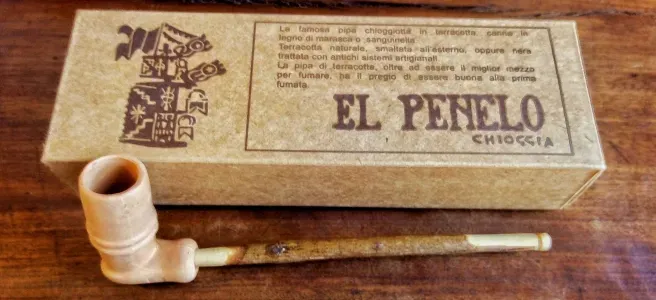

Chioggia, provincia di Venezia, costruita dal doge Ordelaffo Faliero nel 1100 a.C. sul lido di Pellestrina dove sfocia il Po. Qualche anno fa una pagina della sua lunga storia, sepolta sotto i palazzi moderni di quella che oggi è una cittadina di 50.000 abitanti, si riaprì improvvisamente con il ritrovamento di antichi utensili riportati alla luce dagli scavi in corso per la costruzione di una nuova rete fognaria. Si fermano i lavori, l’area viene dichiarata zona archeologica. Tra i molti reperti rinvenuti c’è una tale quantità di pipe in terracotta che fanno immediatamente pensare che da quelle parti, in tempi remoti, sorgesse un fiorente centro produttivo. L’analisi del suolo, in un esame stratigrafico, ha permesso di datare i reperti. Risalgono al 1600. L’argilla con cui le pipe sono state lavorate è senza ombra di dubbio quella del Po.

Cos’è che rende unica la chioggiotta? Un primo elemento sono i tre fori di comunicazione tra fornello e tubicino porta canna, invece del foro unico caratteristico degli altri modelli. Altro elemento discriminante è il marchio di fabbrica che nelle chioggiotte manca (sono presenti in qualche modello solo le iniziali dell’artigiano) al contrario delle pipe di terracotta in genere. L’esistenza di una vera e propria industria, e del connesso commercio, è documentata su alcuni testi d’epoca depositati nella biblioteca comunale di Chioggia. In questi documenti viene ricordato Angelo Nordio, titolare di una manifattura in Calle Vescovi, nonché le fasi di lavorazione dell’oggetto di artigianato. Come centro commerciale Chioggia giocò un ruolo di rispetto anche negli scambi con l’estero, soprattutto con Francia, Austria, Turchia, Ungheria.

A Chioggia le manifatture delle pipe in terracotta erano del tutto autosufficienti. La produzione comprendeva anche lo stampo in piombo necessario per le forme delle pipe, che veniva fuso dallo stesso piparo. Quando il metallo era ancora allo stato fluido, veniva colato su tavolette di legno di circa 5 centimetri di spessore, sulle quali erano incise le figure desiderate.

Il catalogo più completo, pur nella limitatezza del materiale archeologico rinvenuto, è contenuto nel trattato di Giorgio Boscolo “la Pipa Chioggiotta”. In questo lavoro è contenuto circa un centinaio di pipe, catalogate tenendo conto di due fattori, la cronologia e l’evoluzione tecnica. In questa maniera i reperti sono stati suddivisi in tre periodi: quello fino al 1750, fino al 1850 e quello sino alla fine della seconda guerra mondiale. Nel primo periodo le pipe sono di forma semplice ed essenziale, il colore è rosso (in gamme variabili). Più curati nella forma gli esemplari del secondo periodo, il colore rosso passa al rosa, al giallino, per finire in giallo avorio. Il terzo periodo corrisponde al momento particolarmente felice espresso dall’estro artigiano, specializzandosi in piccoli capolavori d’arte ceramica. Le pipe sono cariche di fregi e bassorilievi, mentre continua la predominante del colore giallo-avorio. In linea di massima si può dire che le dimensioni crescono nel tempo, risultando più grandi, oltre che più raffinate, le pipe del terzo periodo.

Dal punto di vista pratico quali sono i vantaggi che la pipa in terracotta offre al fumatore? Prima di tutto l’enorme affidabilità: questa pipa non pone né problemi di rodaggio né di particolari manutenzioni. Si carica e si fuma semplicemente. L’alta temperatura dei forni libera da ogni impurità la terra e rende particolarmente pulito il suo fumo. Inoltre è molto semplice rimuovere le incrostazioni (possedendo un camino). Basta infilare la pipa sotto la cenere di un focolare e aspettare che il catrame si sciolga.

Le qualità della ciosota sono tali da giustificare ancora oggi, a distanza di secoli, una produzione di tutto rispetto, anche se su scala ridotta rispetto all’epoca d’oro, fra il secondo ed il terzo periodo.

Smoking numeri 3 e 4 anno nono, 1983.